安東焼と古安東

「安東焼(あんとうやき)」の開窯年代については諸説がありますが、初め安東焼は津市大字長岡字小山田に築窯され、同所の土を使って作られ、後に字金宮口からも土を採って作られました。藤堂藩の御庭焼として安永・天明・寛政(1772~1800)にかけて活動し、およそ十数年間続いて廃窯になりました。作品としては、濃緑釉に白菊紋を付けた香炉が同地の伊藤家に残されています。『本朝陶器攷證』(1893年刊)によると、津の藤堂藩の御用人・服部十左衛門が絵付に携わっており、焼物師は良助(りょうすけ)という人物だといわれています。伊勢小向窯の陶工・浪々瑞牙(ろうろうずいが)は安東窯でも製陶していた事実があり、両窯が密接な関係にあったことから、井上喜久男氏は「良助と瑞牙は同一人物ではないか」と推定されています。色絵は赤と緑が特徴で、紫、コバルト、黄なども使われ、古萬古に似ており、古九谷にも似ているといわれています。

2度目の安東焼は津市観音寺東(旧安東村大字観音寺)・東浦の地で、愛宕山西、織部山と言われる津偕楽公園裏門の水田を越えた南の地にありました。この愛宕山西窯は文化・文政(1804~1830)の頃に活動しますが、何年間焼いたかは明らかでなく、この窯は津藩の御用窯であったといわれています。作品の形姿や釉薬は初期の安東焼・長岡の窯に比べるとやや雅味に欠けるところがありますが、作品は比較的多く残されているようです。この2度目の安東焼までを「古安東(こあんとう)」と呼ばれています。

3度目の安東焼は愛宕山西窯の廃窯後、ほどなく岩田橋の東南、藩の馬場屋敷近くに窯が移され、この地が阿漕浦(あこぎがうら、現在はあこぎうら)に近いことから、後に阿漕窯と呼ばれるようになりました。携わった人や作品は不明ですが、1835年(天保6)には活動をしていたようです。この窯も御用窯と思われ、十数年して廃窯になったといわれています。

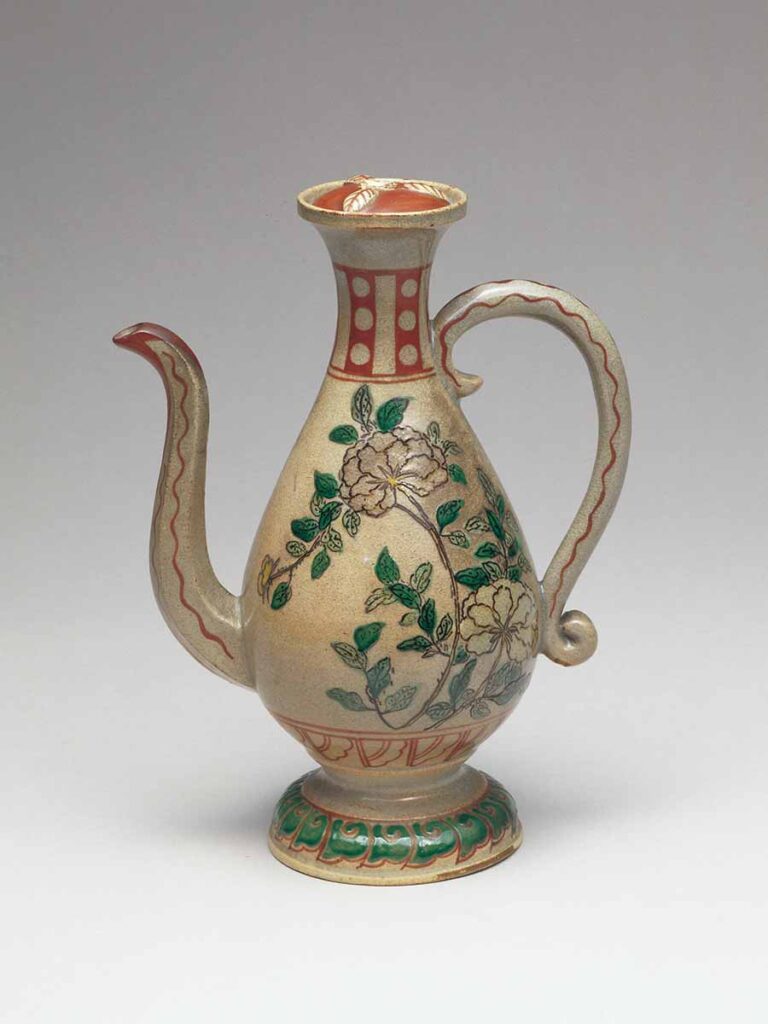

古安東 色絵牡丹文仙山戔瓶

この作品は古萬古の器形を踏襲していますが、色絵は古萬古に比べて赤絵更紗文が簡略

化されており、胴部に大きく牡丹文が赤・緑・紫・黄の四色で描かれ、古萬古とは模様構成

が異なっています。素地は褐色混じりで全体に小黒粒が現れ、口縁端部や稜線部の所々に鉄

色が現れています。脚台内には「安東」という印が捺されています。

再興安東焼と倉田久八

その後廃窯のままだった安東焼を倉田久八が修築して始めたのが「再興安東焼」です(詳しくは後述)。倉田久八については、わが国の近代における陶磁器研究の草分けで、古陶磁学界の権威として知られる奥田誠一(1883~1955)が、やきものに興味を持った理由として、邑木千以の「愛藏辨あり 二六 奥田誠一」(『日本美術工芸』189号 1954年)の中で、次のような文章を書いています。「私の叔父に倉田久八という陶工があって、これは油問屋の息子で家が裕福だったものですから、長崎に行って絵付けを覚えて来て、伊勢に窯を築き、なかなか優秀なものを焼いて居りました。これが安東焼、又は阿漕焼と云われているものなんです。私は子供の頃よく其所へ遊びに行っていたずらをしましたが、こんなことも陶器へ関心を寄せる大きな刺激となったわけです」

再興安東焼 青九谷写鉢

『岡田文化財団所蔵 萬古焼コレクション』(岡田文化財団 2004年刊)の図録には「古安東」とありますが、倉田久八の窯の作品と推定されるのであれば、この青九谷写し「再興安東焼」の作品ということになります。内面の牡丹文の白花と青花に萬古焼の色調が見られます。高台端面のみが露胎で褐色を呈し、高台内面は印面を残して黄釉が施されて、小判枠の中に「安東」の二文字が捺されています。

再興安東焼(阿漕焼)の創業と、その変遷

「再興安東焼焼」とは、津の油屋・倉田久八が、1853年(嘉永6)に古安東の窯跡近くではじめてやきもので、「阿漕焼」ともいわれています。幕末に津藩に命じられて安東焼の再興を図ったもので、信楽出身の上島弥兵衛の協力を得て操業した窯です。作品は精巧で、粘土に阿漕浦の雲母(うんも)を混入したのが特徴で、従来の安東焼の面目を維持しています。御納戸(おなんど)焼とも呼ばれましたが、明治時代に入ると藩の保護を失い、1875、76年頃(明治8、9)には中国への輸出を企てますが失敗し、1885年(明治18)には工場の職工長であった市川岩吉に譲り、久八は山田(伊勢市)に赴き、のちに京都の清水で没します。市川が独立して経営を行ったのが、2代目の「市川阿漕窯」です。作陶は吉川磯右衛門、小西金三郎、大原嘉兵衛などがおり、絵付師に国分東街、藤田吉種、岡田玉籟(ぎょくらい?)など、画師に太田栖雲、山名虚舟(きょしゅう)がいました。作品は初代の「倉田阿漕窯」より色絵が少なく、形姿と釉薬に特質がありました。1890年(明治33) 4月に阿漕焼製陶株式会社として改組し、その後を受けて1905年(明治38)1月から三河の小島兼太郎が窯印「小島阿漕」として独立営業しましたが、1908年(明治41)7月に廃絶しました。

阿漕焼 色絵菊花文鉢

この作品は菊花文を描いた色絵の鉢で、腥臙脂釉(しょうえんじゆう)が使われています。釉調は有節萬古に近く、印名は楕円形の中に「阿漕」の2文字が捺されています。

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[74]1月:母とのささやかな茶会](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/teaparty01-218x150.jpg)

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[73]12月:冬はやっぱり鍋料理](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2025/12/hot-pot-dishes01-218x150.jpg)

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[72]11月:番外編―ハワイ・マウイ島滞在記](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/hawaii-maui01-218x150.jpg)

![やきもの曼荼羅[31]日本のやきもの13 唐津(其の七)](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2022/03/jakatsukaratsu-chawan-100x70.jpg)

![やきもの曼荼羅[49]日本のやきもの31 薩摩焼(三)](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/iroe-karakusamon-koro-100x70.jpg)