初代・宮永東山(とうざん)による明治の京焼の改革

初代宮永東山(1868~1941)は、明治元年石川県大聖寺藩士の家に生まれました。本名は剛太郎。1889年(明治18)東京独逸(ドイツ)全修学校卒業後、古美術や美術工芸品を扱う横浜ウィンクレル商社(欧州での会社名は弁慶)に入社します。91年(明治20)に退社し、東京フランス語学校に入学(2年間を幸田露伴と居を共にする)、卒業後は語学力を買われて東京美術学校校長・岡倉覚三(天心)の助手となり、西欧諸国の美術施設の調査に従事します。97年(明治30)農商務省パリ万国博覧会臨時事務局に勤務、1900年(明治33)に仏渡し、ヨーロッパの美術工芸や官窯を視察しています。その折、7代錦光山宗兵衛と知り合い、帰国後は京都に移り錦光山窯の顧問となり、陶磁器の研究に取り組み、明治の京焼の改革(粟田焼の意匠改良)に取り組みます。03年(明治36)窯業化学者の中沢岩太、洋画家の浅井忠の肝いりで日本最初の陶磁器意匠研究団体「遊陶園」に参加します。09年(明治42)には錦光山窯を辞して、伏見稲荷山麓の深草開土の地に東山窯を開業します。「東山」の陶号は幸田露伴の命名とのことです。17年(大正6)の第5回農商務省図案および応用作品展覧会2等賞、第10回帝展に「二彩花瓶」が入選します。また、第11回帝展にも「水青磁華文五角花瓶」が入選し、第14回以後は無鑑査となります。38年(昭和13)には住居を粟田口から深草の東山窯に移します。

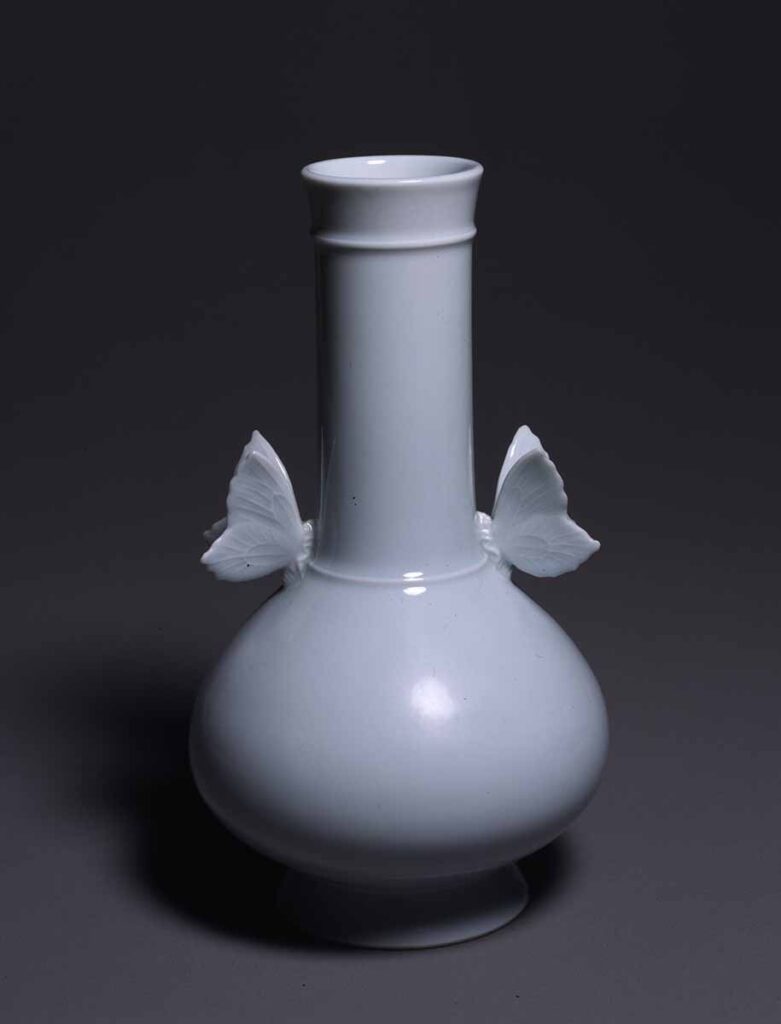

白磁蝶耳瓶(ちょうじへい)

通常なら双耳は鳳凰や鯱などで表しますが、本作品は蝶で表現され、美しい白磁に仕上げられています。欧米の美術工芸を視察し、京焼の改革に取り組んだ、いかにも初代東山らしい、繊細な表現力と新しさへの挑戦がうかがえます。

三越百貨店での高級食器の販売

東山は、欧州視察時代に三越百貨店創業者の日比翁助(ひびおうすけ、1860~1931)と知り合います。日比は、筑後国久留米藩士・竹井安太郎の次男として万延元年に生まれ、1879年(明治12)に日比家の養子となります。久留米藩納戸役時代に福沢諭吉の著作を読んで傾倒し、上京して84年(明治17)に慶應義塾を卒業します。卒業後は海軍天文台に勤めますが、外国資本のモリスン商会などを経て、96年(明治29)三井銀行に入社します。98年(明治31)中上川彦次郎の依頼で三井呉服店に入り、高橋義男(箒庵)と共に改革に当たります。1904年(明治37)株式会社三越呉服店が設立されると、益田孝(鈍翁)が代表発起人になり、日比が専務取締役に就任します。この時に「デパートメントストア宣言」を行います。06年(明治39)欧米を視察し、ロンドンのハロッズ百貨店の経営に深い感銘を受け、14年(大正3)にはルネッサンス様式の新店舗を建設しますが、23年(大正12)9月の関東大震災で破滅的な被害を受けます。しかし、27年(昭和2)には再建されました。東山は、その日比の斡施で三越百貨店に東山窯の食器をいち早く納めます。そして、天皇家や宮家からの注文を受けるようになり、後には秩父宮家の洋食器一式も納品しています。ここで注目すべきことは、東山は陶家の出身ではなく、今でいうならばアートディレクターであり、轆轤師や絵付師などの陶工たちを指導して製造するという立場にあります。当時の京焼は、乾山風の陶器か五条周辺の染付磁器が主流だったため、東山はそこに有田の鍋島風の色絵磁器を持ち込み、東山窯は高級食器の窯として知られるようになりました。

荒川豊藏が工場長を務め、北大路魯山人が逗留

東山窯では、最盛期に40人ほどの熟練した陶工がおり、敷地内には自前の登窯も備えていました。その東山窯に美濃の荒川豊藏が勤めています。東山も石川県の出身ですが、京都には地方出身の陶芸家が多くいます。轆轤師は美濃や瀬戸の出身者が多く、絵付師は九谷などの出身者が多いといわれています。そうした才能のある地方の職人を受け入れるのが、京焼の特徴といってもいいと思います。22年(大正11)、荒川は若い頃からの夢であった画家を志し東山を訪ね、いきなり「窯場の工場長をやらんか」と言われます。当時、東山窯では上手物を作る美術部と実用品を作る普通部に分かれていました。荒川の著書『縁に随う』(日本経済新聞社刊 1977年)を読むと、大正末から昭和初めにかけて旧大名家や名だたる大家の売立てがあり、「私は美術部の絵描きや轆轤師を連れ、そこに出ている焼物を見る」ために出掛けたとあります。また、「販路は呉服店三越が主で、毎月のように三越へ出向き、納品、集金の用を済ます。高級料亭にも顧客がある。東京の竹葉亭、柳光亭、一直などである。個人では岩崎家、九条家、鍋島家に出入りする。宮永さんの得ている販路は、一流であったと言えよう」と書いています。また「天心門下で下村観山、横山大観、菱田春草をはじめ、画家に親しい者が多かった」と記し、さらに川合玉堂、吉川霊華、小堀鞆音などの名を挙げています。1925年(大正14)、東山と親交のあった京都の豪商・内貴清兵衛の紹介で、北大路魯山人が東京の赤坂に開いた星岡茶寮で使う食器を作るため東山窯を訪れ、工場の2階に1年近く寄宿します。その時、荒川は魯山人と毎晩酒を飲みながら2人で陶芸談を交わしたといいます。そして、27年(昭和2)には魯山人に望まれて星岡窯に移ります。こうした話も、いかにも京焼らしい逸話です。

![やきもの曼荼羅[71]日本のやきもの53 萬古焼(六)](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/suinkokumon-kyusu-218x150.jpg)

![やきもの曼荼羅[70]日本のやきもの52 萬古焼(五)](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2025/06/kenzanutsushi-matsumon-shihotebachi-218x150.jpg)

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[67]5月:旅の思い出と庭の出来事](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/memory-trip01-218x150.jpg)

![やきもの曼荼羅[5]六古窯を訪ねる(其の一)越前](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/2001echizen2-100x70.jpg)

![やきもの曼荼羅[25]日本のやきもの8 唐津(其の一)](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2021/09/ekaratsuchawan-ashimonmizusashi-100x70.jpg)