今日は敬老の日です。「暑い~!」と連呼しているうちに、すでに9月も半ばとなりました。連日の線状降水帯におびえながら過ごし、先日は静岡県牧之原市で竜巻が起こり、家屋倒壊や停電など、多くの方が被災されていることを知りました。一瞬のうちに平和な日常が壊され、大変なショックを受けておられるに違いありません。ましてや、この暑さです。心からお見舞い申し上げます。

一昨日(9月13日)も朝から雨と激しい雷で落ち着きませんでした。大人になった今でも雷は嫌いです。ドーンという耳をふさぎたくなるような音と稲光には、もしかしたら停電になって真っ暗になるのではという恐怖心があります。なぜなら子供の頃、自宅の私がいたお座敷の真上に雷が落ちたからです。その時の音も光も覚えてはいません。ただ、怖さのあまりつぶっていた目を開けて天井を見上げると、照明器具から白い煙がぼわーっと立っていたのを覚えています。後の両親の話によると、よほど怖かったのか、震えながら歯をガチガチ鳴らしていたそうです。幸いその日は、週末で両親がいたので大事には至りませんでした。このような自然災害には備えることしかできませんが、温暖化で明らかに気候が変動している昨今、今まで以上によく考えておかねばなりませんね。

先日ニュースで、「秋の味覚といえば、サンマと栗でしょう!」という話がありました。今話題の「奇跡のサンマ」は私はすでに賞味済みです。夫が食べたいと何度もおねだりするので、キッチン・グリル・ゴミ箱が魚臭くなるほど食べました。そこで、もう一つの秋の味覚をいただこうと「そうね、栗ご飯とか、ゆで栗に渋皮煮とか・・・」とメニューを考えていたら、今年は夏の酷暑と水不足で栗が小さいらしいと。それで気になって、道の駅やJAのお店などに出かけてみると、ありました。こげ茶色のかわいい栗が赤い網に入って並んでいました。「ああ、秋だわ~」と手に取ってみると、ちょっと小さくて高いですね。買うのやめようかな。だって鬼皮、渋皮をむくとさらに小さくなっちゃうのよ~(涙)。 結局、少量を求めてシロップ煮にしました。

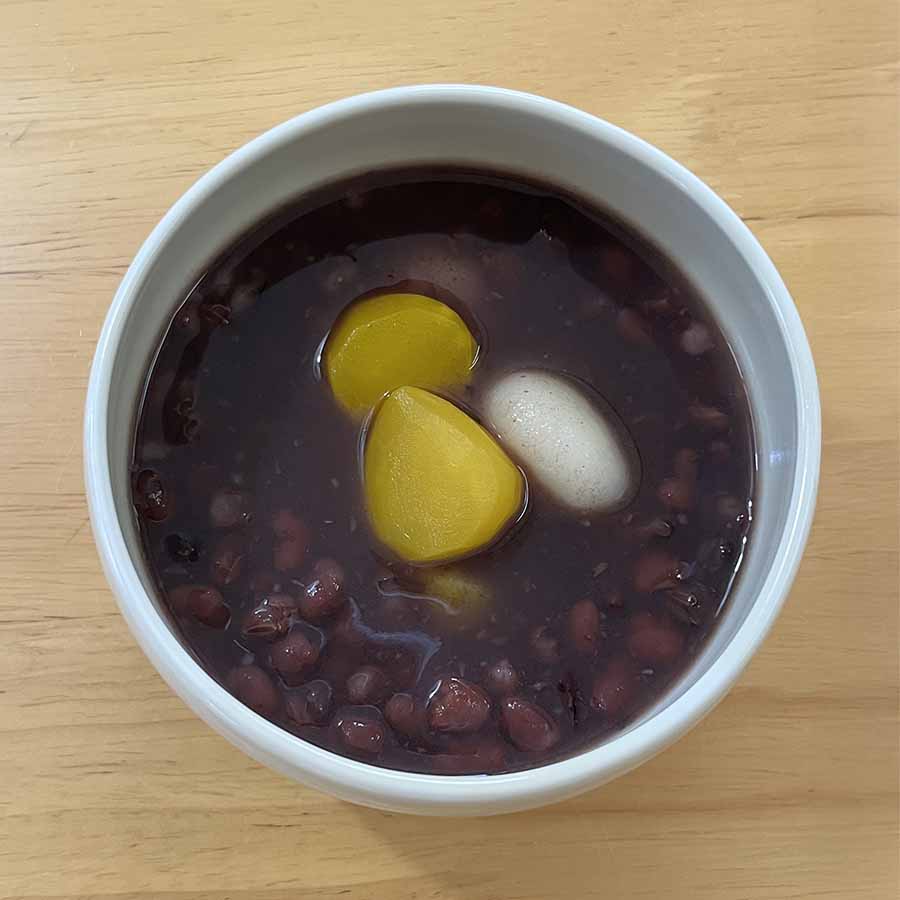

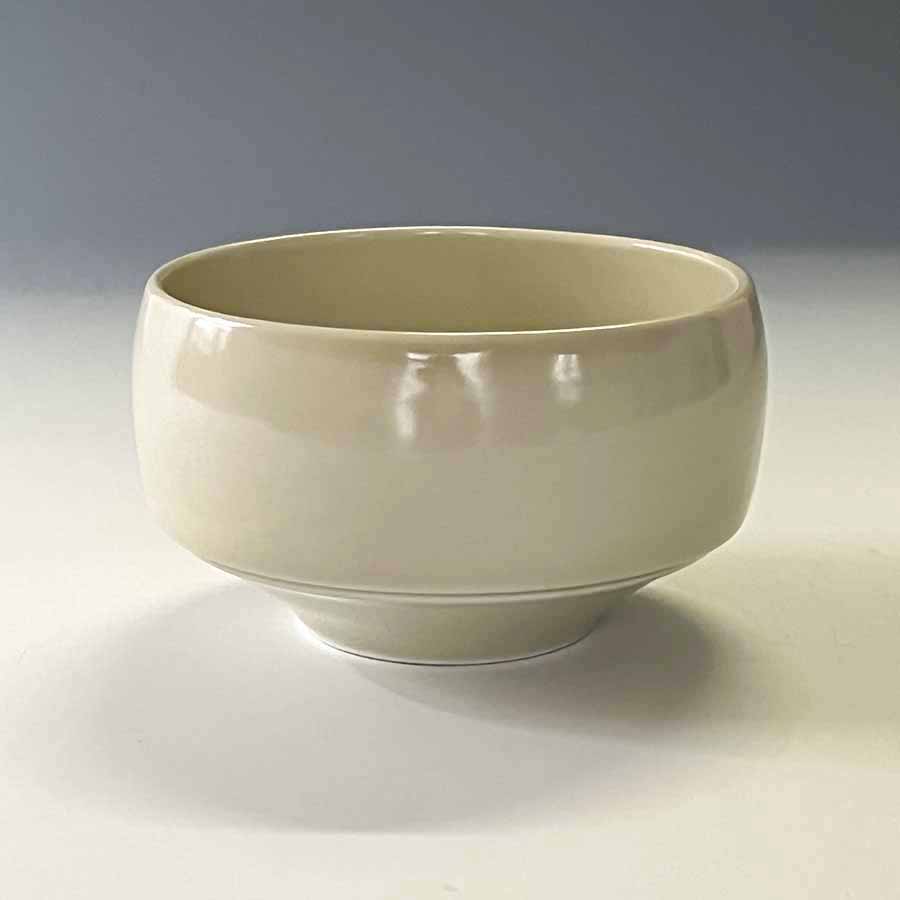

今回のメニューはその貴重な栗をトッピングにした「小さな秋み~つけたぜんざい」です。ぜんざいは小豆をゆでこぼしながら煮るのが面倒ですが、最近は缶詰やレトルトパックを利用して気軽に作っています。栗は5個、白玉は大きめのものを2個入れているのですが、見えなくなってしまいました。器は波佐見焼、象牙色の抹茶碗のような小鉢です。この平筒形は、見込みは浅く高さが低く安定感があり、口は広く扱いやすく、見た目にも存在感があり、実に使い勝手が良いのです。そしてぜんざいを侮るなかれ。栄養価は高くローカロリー。夏は冷やしても美味しいし、余ったら寒天やゼリーを入れてデザートにもできて、大変便利です。

合わせる香の物は、キュウリの塩漬けとしば漬けです。器とのハーモニーを考えました。波佐見町出身、長野県在住の兒玉悠紀さんの作品、深みのある小付です。輪花の縁に細かい粒々がレースのように施され、つい「どうやって作ったのかな?」と想像をかきたてられます。透明感のある灰釉の中に白と青の絵の具が夢のように浮かんでいます。お茶は福岡の八女茶で、綺麗な緑色が特徴です。時には、ほうじ茶にして楽しんでいます。湯呑みは朝鮮唐津の筒型、佐賀の峰松義人さんの作品です。厚手でどっしりとして冷めにくく、手取り感が良いところが気に入っています。

あまりの暑さにテーブルクロスはしばらくお休みしていましたが、今回は赤のランチョンマットで冒険しました。パリのギャルリーラファイエットで求めたものでジャガード織りの逸品です。テーブルに飾る花を探して自宅の庭を一回り。駐車場の片隅、草の間に名残の小さな朝顔がひっそりと咲いていました。はしりの紅葉に目をやると、ほんの一枝先の方がほんのり色づいています。蒸し暑い今日は、小ぶりのガラスのフラワーベースを選んでみました。

9月は夏と秋の入れ替わりの季節。食卓にも「小さな秋」を見つけてみましょう。

| メニュー | 栗と白玉のぜんざい、キュウリとしば漬け、八女茶 |

|---|---|

| 器 |

輪花灰釉白青流し小付 兒玉悠紀(長野県諏訪郡) Haku碗 象牙 西海陶器(波佐見焼) 朝鮮唐津筒形湯呑 峰松義人(佐賀県武雄市) |

| カトラリー | 木製スプーン・フォーク 山下工芸(大分県) |

| 植物 | 紅葉(カエデ) ガラスフラワーベース Sghr(菅原工芸硝子)(千葉県) |

| マット | ランチョンマット ル・ジャカール・フランセ(フランス) |

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[74]1月:母とのささやかな茶会](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/teaparty01-218x150.jpg)

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[73]12月:冬はやっぱり鍋料理](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2025/12/hot-pot-dishes01-218x150.jpg)

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[72]11月:番外編―ハワイ・マウイ島滞在記](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/hawaii-maui01-218x150.jpg)

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[60]10月:新潟の旅](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2024/10/niigata-trip01-100x70.jpg)

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[29]2月:そろそろ気分転換](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/kibuntenkan01-100x70.jpg)