桑名焼の廃窯と萬古焼の開窯

萬古焼(ばんこやき)とは、江戸時代中期に桑名の豪商・沼波弄山(ぬなみ ろうざん)によって始められたやきものです。沼波弄山の萬古焼は文人趣味の強い作風で、「再興萬古」と区別して「古萬古(こばんこ)」と呼ばれています。

古萬古以前のやきものとしては桑名焼があります。桑名焼の開窯については、桑名城の瓦を焼くために招かれた瓦師・岡本甚左衛門一族の名が知られています。桑名の勧学寺には「延宝四年奉寄進辰三月廿四日願主岡本甚左衛門」銘の「青磁釉狛犬」が所蔵されており、北別所神明神社や神館神社には「瓦製狛犬一対」があります。桑名焼は、甚左衛門が1732年(享保17)に没して廃窯となりますが、これによって尾張瀬戸系のやきものは伊勢の地から絶えます。しかし、廃絶から4年後の元文年間(1736~41)には再び伊勢の地に新しい窯が興りました。それが、沼波弄山が創始した萬古焼です。

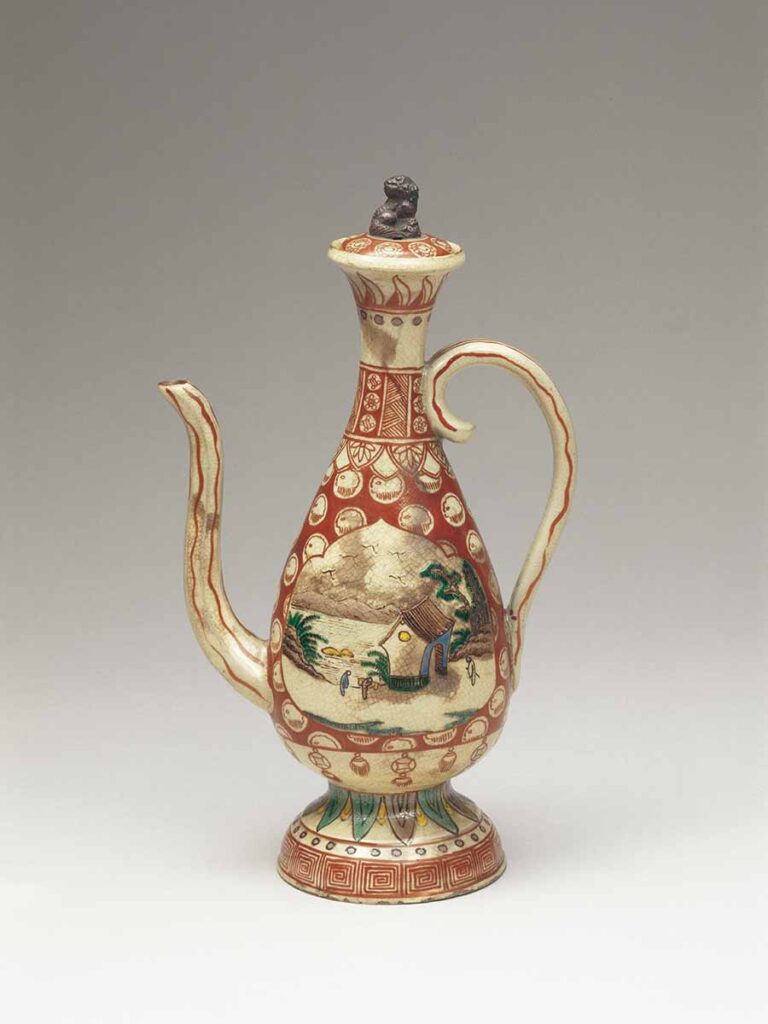

古萬古 色絵山水文仙盞瓶

仙盞瓶(せんさんびん)は古萬古を代表する器形です。大きな把手(とって)と長い注ぎ口が付けられた独特な水注で、中国明代の金襴手水注を祖形としています。白化粧された陶質の素地の上に赤絵の更紗文様が描かれていますが、この更紗文様は、当時、貿易品として珍重されていたインドやジャワ産の更紗です。胴部の表裏に窓絵が配され、緑・紫・黄・青・黒の五彩の山水文様が描かれ、異国情緒を醸し出しています。蓋には赤絵丸紋が描かれ、摘みは型造りの獅子鈕(ししぼたん)が付けられています。

沼波弄山と萬古焼

沼波弄山は1718年(享保3)桑名の船頭町に生まれました。通称は五左衛門、諱(いみな)を重長と称し、弄山または寸方斎と号しました。1777年(安永6)に江戸の向島小梅の別荘で没します。享年60歳。桑名の沼波家は、第5代大垣城主・氏家左京介直重(なおしげ)が桑名に所領替となった時に、本家・沼波玄古(げんこ)秀實(ひでざね)の代わりに弟の沼波太郎左衛門秀季(ひですえ)が供して桑名に移居して祖となりました。秀季は、兄・玄古の古を継いで萬古と称しました。その6代目が沼波弄山です。家業は陶器問屋で、江戸にも出店を持ち大変繁盛していました。また、沼波家は代々茶道を好んだ家柄で、弄山も幼い頃から茶の湯を学び、特に表千家6代覚々斎原叟から茶の手ほどきを受け、覚々斎歿後は7代如心斎に師事、茶の湯を極めました。

弄山の萬古焼は、京の尾形乾山(1663~1743)の陶法に基づいたもので、乾山の薬方を伝えた『陶器密法書』には「寛政四年壬子夏五月 萬古堂三世 浅茅生隠士三阿誌」とあり、乾山の弟子・清吾から乾山の薬法書を懇願して持ち帰り、それによって弄山の陶技が進み、萬古焼一流の陶家として世に知られたとあります。作品に「萬古」あるいは「萬古不易」の印を捺したことから萬古焼と呼ばれました。弄山が興した伊勢小向窯は、沼波家の別荘(現・三重県三重郡朝日町小向)の星川の辺りに窯を築いて名谷山の土を用いて焼き始めたものです。萬古焼は、江戸今川橋北詰の江戸出店においても売られて大変好評を博します。最初は伊勢小向窯で焼いたものを江戸に送っていましたが、江戸城下で人気になると、江戸向島小梅の別荘内にも窯を築いて焼かれるようになりました。

伊勢の小向窯と江戸向島の小梅窯

古萬古は、伊勢小向窯と江戸小梅窯の二つの窯で焼かれていますが、両者の区別はほとんど行われていないようです。弄山は、趣味として楽焼に手を染め、本格的に小向村の別邸に窯を築いてやきものを始めました。古萬古の作品群の中には弄山自身の作品も含まれているといわれています。しかし、『新編武蔵風土記稿』や竹川記録(*)には、江戸小梅窯では弄山自身は直接製陶作業に携わらず、手代の安達新兵衛に監督を任せていたとあります。

器種としては、仙盞瓶、雪輪鉢、台鉢、手鉢、水指、花生、燭台、茶碗、銚子、徳利、盃、盃台、茶入、火入、蓋置、皿類、向付の小鉢などが作られています。また、写し物の楽焼、黄瀬戸、志野、織部、信楽、唐津、高取、南蛮、交趾(こうち)、紅毛、赤絵、青磁、乾山、清水(きよみず)など多岐に渡ります。

古萬古の最高傑作といわれているのが仙盞瓶です。主模様として、窓抜きの中に山水文や竜文などを描き、地文を赤絵の更紗文様で構成する萬古焼独特の文様が人気を博していたようです。『岡田文化財団所蔵 萬古焼コレクション』(井上喜久男 監修・執筆 岡田文化財団 2004年刊)の中で、井上氏は「古萬古は地文様の更紗文が細かく、五彩の色調が濃いものが古式と推定され、不透明で濁るものや白盛り絵具・黒絵具の使用、呉須の使用、青釉が薄く明るいものなどが年代的に後期作品と推定されるように、作品の展開過程の一端が明らかになってきている」と述べています。

萬古焼はその後、嗣子の五郎兵衛が製陶に興味を持たなかったため天明頃には廃窯します。川喜田半泥子の「江戸萬古の窯跡」(「陶磁」7-4 1935年)には、寛政から文政頃にかけて加賀九谷の陶工とともに群競なる者が手焙(てあぶり)などの青磁、細七宝、団扇に草山水などの赤絵を造っていたこと、文政の末頃には未だ崩れたままの窯が残っていたことなどが記されています。

古萬古 色絵山水文雪輪鉢

雪輪鉢は萬古焼独特の器形です。この鉢は、口縁部の切込みが八稜形の深い古式を表わしています。外側面の三方には熨斗状(のしじょう)窓の山水文が五彩で描かれ、内面口縁部には赤絵で唐草文が、底部には赤と緑の花弁文の中に飛ぶ鳥が描かれています。また、高台内底面には楕円枠の萬古印が捺されています。

*竹川記録 射和村(現・松阪市射和町)の商人で、江戸と大坂に店を持ち、江戸では両替商を営んでいた竹川竹齋(1809~82)による手記。沼波弄山の妻・八百が存命中に江戸小梅窯における萬古焼の製陶状況を伝えた内容を竹齋が記録したもの

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[74]1月:母とのささやかな茶会](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/teaparty01-218x150.jpg)

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[73]12月:冬はやっぱり鍋料理](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2025/12/hot-pot-dishes01-218x150.jpg)

![九州発!田中ゆかりのテーブル通信[72]11月:番外編―ハワイ・マウイ島滞在記](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/hawaii-maui01-218x150.jpg)

![やきもの曼荼羅[22]日本のやきもの5 繕いの美](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2021/05/bakohan-front-100x70.jpg)

![やきもの曼荼羅[30]日本のやきもの13 唐津(其の六)](https://j-warestyle.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/mishima-karatsu-chawan-100x70.jpg)